BWIN·必赢情绪,如何成为护肤“成分”?

发布时间 : 2025-08-21

文章热度 : 4

BWIN·必赢消费者已经对涂抹在肌肤上的各种成分了熟于心——无论是烟酰胺的浓度,还是关于肽的新突破——但越来越多研究证实,皮肤与大脑之间存在神经通路,压力、焦虑甚至睡前的情绪波动,都可能在第二天变成暗沉、干燥或爆痘等等皮肤问题。

因此,从各大外企巨头押注的“皮肤-脑轴(skin-brain axis)”研究,到希思黎推出以神经与情绪为灵感的Neuraé系列,美妆行业正在逐渐承认一个事实——

护肤,不只是成分,更是情绪的延伸。

01 “压力催人老”的皮肤学依据

当代年轻人(特别是Z世代及青年白领)的压力问题已形成全球性趋势。

英敏特的报告早已指出,89%的成年人正在积极寻求减轻压力的方法,这可能会导致专注于心灵与皮肤联系的神经化妆品、结合芳香疗法和正念、冥想等日常活动和仪式的产品的增加。

在中国,中国青年报社联合复旦大学社会心理研究中心发布的《2023中国青年心理健康报告》显示,18-35岁群体中73.6%存在持续性焦虑情绪,较2018年上升21%,呈现一种集体焦虑。

也正是因为如此,以泡泡玛特、Jellycat、“吃谷”或追星等等为代表的疗愈经济居高不下——美妆也不例外。

从TikTok到小红书,“压力脸”“皮质醇脸”的词条热度高居不下,当代年轻人前所未有重视自己的甲状腺和乳腺健康——压力,正迅速成为皮肤健康领域的热门话题,渗透到从内服补充剂、护肤品到理疗的各个方面。

什么是“皮质醇脸“?

这是网络锁对于压力肌肤的通俗称呼。一是类似于荷尔蒙波动、饮食选择和情绪压力等等身体内部波动,都会影响身体维持平衡的能力,并反映在皮肤上;二是污染、化学物质、矿物质和紫外线等等外部环境因素,都会导致皮肤压力过大。

而压力在每个人脸上的表现形式也不尽相同,慢性压力导致的炎症加剧、激素水平改变和免疫功能受损,会引发皮脂分泌不规律、痤疮、皮肤干燥和瘙痒等多种问题。

在以往,很多人可能听过“肠胃是情绪器官”这一说法,但由联合利华在《英国皮肤病学杂志》上发表的一项研究发现,皮肤上常见的细菌——角质杆菌的存在与降低压力水平和改善情绪有关——这是学界首次发现皮肤微生物群与心理健康之间的潜在联系。

这一研究表明,皮肤杆菌的相对丰度越高,身体各个部位的幸福感就越强,压力就越小,情绪就越好——这也即联合利华提出的“皮肤-脑轴”概念。

这不是第一个将皮肤和大脑关联起来的集团。欧莱雅多次在皮肤科学论坛(例如IFSCC)中展示“皮肤-脑轴”概念和神经皮肤学(psychodermatology)的研究进展。在业界,神经美容学(neurocosmetics)这一词也常被引用。

而落地在业界的解法,就是让皮肤护理不仅可以改善功能(例如补水或修复屏障),还可以影响情绪和情感。

这一发现的重要性在于,在以往,美丽(Beauty)和健康(health)的追求似乎是相互独立的,但对着类似于整体幸福(wellbeing)概念的愈发流行,再加上类似于普罗旺斯欧舒丹等品牌不遗余力的倡导,美,逐渐成为一个包罗万象的广义概念。

而越来越多品牌也正在开发从内到外改善消费者健康的整体产品。

02 从成分创新到营销新叙事

在美妆领域,太多的风口已经变成一个向消费者“张手要钱”的营销手段。纵然情绪和皮肤存在一定关系,但如果要帮助压力性肌肤,美妆品牌们能做些什么呢?

当前的美妆品牌,分为活性成分突破和感官体验升级两个大方向。

活性成分的突破,首先看原料大厂。例如,瑞士特种化学品领军企业科莱恩Clariant推出天然活性成分Rootness Mood+辉榆酸,这款产品专注于情绪护理,能够模拟阳光带来的积极影响,从而增强皮肤健康。而该公司全新收购的Lucas Meyer Cosmetics,则专注于用可持续的创新成分增加“皮肤与心灵”之间的联系,其解决方案旨在开发全新成分提升感官体验。

高端美妆希思黎(Sisley)则在去年推出首个独立护肤系列,名为NEURAé,“NEUR-”源自希腊语里的“神经元”,作为神经学的参考,“Aé”代表情绪激活。产品灵感源自对中枢神经系统与皮肤之间联系的研究,其研究实验室主要针对三种情绪类型:疲倦、悲伤和压力提供开创性的解决方案。

NEURAé的产品均采用磨砂玻璃、木质盖子和马卡龙色系的包装设计,轻盈治愈。当前已经推出睡眠面膜、面油、乳液、面霜等近十款单品。

两年前被资生堂收购的微生物组和益生元护肤品牌Gallinée,也推出推出了In &Out内调外用抗压二合一产品,帮助在恢复健康肌肤的同时也拥有禅意心灵。

品牌创始人Marie Drago博士长期以来一直对皮肤与大脑之间的联系深感兴趣,他表示:“人们常说肠道是第二大脑,现在我们明白了,皮肤是第三大脑,因为皮肤上存在产生压力荷尔蒙的神经元。”

而这一思路与资生堂的研发创新一脉相承。集团的研发重点一直聚焦三个领域:肌肤微循环、肌肤免疫学和肌肤神经感应学。

而感官体验升级的突破,主要靠五感疗愈的场景化落地。

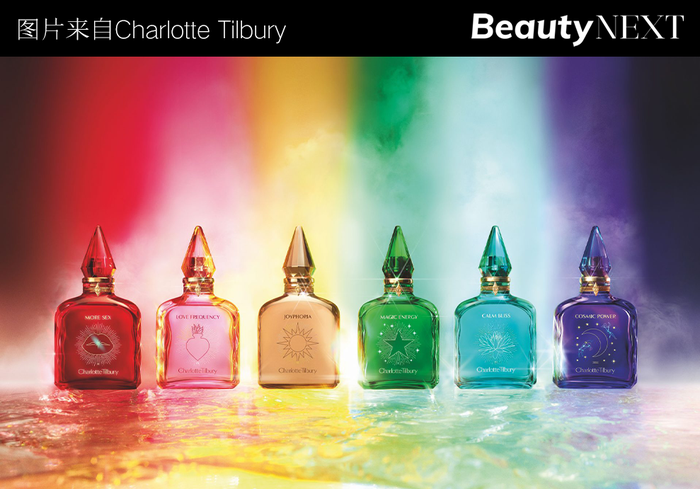

香氛是这个赛道率先入局的玩家。去年,彩妆品牌Charlotte Tilbury也加入神经美容学这一潮流,推出了一系列能帮助提升情绪的香水,旨在帮助佩戴者传达爱、幸福、诱惑、能量、赋权和平静的感觉。

因为香氛本身具有的疗愈作用,芬美意、奇华顿等香精巨头早已入局。芬美意将情绪感知融入香氛配方开发,建立专门的“情绪实验室”和神经科学合作项目,开发幸福香、放松香等情绪取向配方;奇华顿则引入Myrissi 技术,能够使得色彩、情绪和香气达到最佳匹配。

雅诗兰黛也在IFSCC等会议中多提提交和神经炎症与皮肤老化有关的论文,集团早在2012年就与合作发表关于「嗅觉-情绪」对皮肤压力影响的研究摘要。

而小众神经疗愈香氛品牌Vyrao,则在过去两年吸引多个投资者目光,LVMH旗下私募股权公司L Catterton的成长型投资基金Elevate Beauty、雅诗兰黛的企业风险投资部门New Incubation Ventures等等。

似乎,从成分端的“神经调控”到体验端的“五感疗愈”,美妆品牌正将情绪作为一种可以被配方化的价值变量,推动护肤走向身心一体的全新范式。

03 趋势下一步:从“抗压力”走向身心一体

麦肯锡《康养的未来》报告显示,全球情绪健康市场2027年将突破4000亿美元,其中具情绪调节功能的个护美妆产品年增速超10%。

随着神经美容学从科研概念落地产业,行业正经历从单一抗压单品到身心协同生态的进化——情绪,不再是营销话术,而是可测量、可匹配、可干预的系统化入口。

在未来,美妆品牌或许能通过内服+外用联动,让情绪检测/情绪算法推荐护肤方案,再结合冥想APP或芳疗课程等延展,完成从产品到仪式再到服务的全链路解决方案。

同时,情绪的可视化与个性化,成为下一阶段竞争力——毕竟,美白、舒缓、淡斑等功效,是看得见的,而情绪好像只靠感受,如何测量将成发展关键。不管是皮质醇检测、睡眠质量检测还是其他指标指标评估个人压力,或将会生成推荐不同的神经护理配方——定制型神经化妆品将会因此获益。

在产品端,抗压或舒缓也正逐渐走向场景式和个性化。例如英国的荷尔蒙小众护肤品牌Faace,就针对压力、更年期、月经、疲劳和出汗等场景设计了相匹配的的产品。

在国内,2024年,暨南大学曾邀请行业专家团队,联合感官功能护理品牌aesthesis(不外如觉)发布《神经美容白皮书》,该品牌也是国内首个专注神经美容科学研究的品牌。

同样在去年,丽人丽妆孵化出聚焦情绪性敏感的护肤品牌——玉容初;逸仙旗下的EVE LOM伊芙珑也在2024年推出品牌首款抗「压力老化」面霜,“开启以「情绪护肤」为主旨的抗老面霜革新时代”。

不过,这种新范式在中国落地仍面临三大挑战:

监管缺乏明确定义:目前化妆品监管并未将神经美容或情绪功效归为功效范围,品牌在宣称“抗压力”“情绪提升”时容易进入功能性医疗宣称的灰色地带;

消费者教育仍在感性阶段:相比欧美市场里种种概念的普及,中国消费者仍停留在“香味=疗愈”的认知层面,对皮质醇、神经炎症等概念尚缺乏系统性理解,这显然对品牌的科学传播提出重大挑战;

供应链仍以单点能力为主:情绪护肤涉及原料、香氛、神经科学、内容服务等多模块,目前国内缺乏可整合多模块输出的复合型供应链,因此难以快速形成规模化解决方案。

更重要的是,并非所有“情绪+护肤”的组合都会成功。就在7月,上文提及的护肤品牌 Faace 就在未能找到买家后宣布倒闭,仅仅存在六年。

这提醒行业:情绪,可以成为护肤的新“成分”,但这并不意味着它是万能卖点,若缺乏真正的科研支撑和营销打法作为支撑,它很容易沦为下一轮“概念泡沫”。

BWIN·必赢官网 | BWIN·必赢真人游戏第一品牌 | BWIN·必赢网站首页 | BWIN·必赢官网真人游戏第一品牌 | BWIN·必赢 | BWIN·必赢 | TXT地图 XML地图 网站地图